G検定とは?AI時代の「教養」を身につける第一歩

- G検定の基本

- 取得するメリット

- 難易度と勉強時間

- 合格へのステップ

最近、「AI」や「ディープラーニング」という言葉をニュースで聞かない日はありませんね。ChatGPTなどの登場で、「AIをどう仕事に活かすか」は、すべての学生や社会人にとって重要なテーマになりました。

「AIに興味はあるけど、何から学べばいいかわからない…」 「G検定ってよく聞くけど、実際どんな試験なの?」

この記事では、そんな疑問を持つAI初心者の方に向けて、G検定とは何か、取得するメリット、合格に必要な難易度や勉強時間まで、全体像をまるごと解説します。

この記事を読めば、あなたがG検定を受けるべきかどうかが明確になり、AI学習の第一歩を踏み出す自信が持てるはずです。

G検定とは?AIを「使う側」になるための基礎知識

まずは、G検定がどのような試験なのか、基本から押さえていきましょう。

G検定(ジェネラリスト検定)の概要

G検定は、一言でいうと「AI・ディープラーニングをビジネスで活用するための基礎知識」を証明する資格試験です。

「ジェネラリスト(Generalist)」とは「幅広い知識を持つ人」という意味。エンジニアのようにAIを「作る側」ではなく、企画職、営業職、経営者など、AIを「使う側」の人材に必要なリテラシーを測ることを目的としています。

試験では、AIの歴史やディープラーニングの基本的な仕組み、そして「AIをビジネスに応用する際の法律や倫理」まで、非常に幅広い分野から出題されます。AI時代の「教養」とも言える知識が体系的に学べるのが特徴です。

G検定とE資格の違いは?

「G検定」と「E資格」の比較表

| 項目 | G検定(ジェネラリスト) | E資格(エンジニア) |

|---|---|---|

| 目標 | AIを「使う」ための知識 | AIを「作る」ための知識 |

| 対称者 | ビジネスパーソン全般、学生 | エンジニア、プログラマー |

| キーワード | ビジネス活用、AIリテラシー | ビジネス活用、AIリテラシー |

G検定とよく比較されるのが「E資格」です。どちらも同じJDLA(日本ディープラーニング協会)が主催していますが、目的が明確に異なります。

- G検定(ジェネラリスト): AIを「使う」人向け。ビジネス活用知識。

- E資格(エンジニア): AIを「作る」人向け。ディープラーニングの実装知識。

簡単に言えば、「G検定は文系・理系問わず全員向け」、「E資格はエンジニア・プログラマー向け」と考えると分かりやすいでしょう。AI学習の第一歩としては、まずG検定で全体像を掴むのがおすすめです。

G検定の試験概要(試験日・形式・受験料)

G検定は、年に数回(主に3月・7月・11月頃)開催されます。自宅のパソコンからオンラインで受験できる(IBT形式)ため、会場に行く必要がないのも大きな特徴です。

- 試験時間: 120分

- 問題数: 約220問(多肢選択式)

- 受験資格: 制限なし

- 受験料: 一般 13,200円(税込)、学生 5,500円(税込)

- 特徴: 試験中はテキストやインターネットの参照が可能です。ただし、問題数が非常に多いため、知識がなければ調べる時間が足りなくなります。

AI初心者がG検定を取得する5つのメリット

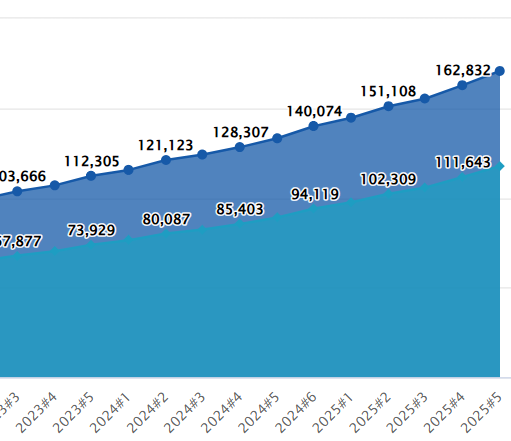

G検定の受験者は年々増加しています。なぜ今、多くの人がG検定を目指すのでしょうか。AI初心者や学生・若手社会人にとっての主なメリットを5つ紹介します。

メリット1:AI・ディープラーニングの体系的な知識が身につく

最大のメリットは、AIに関する断片的な知識を「体系的な知識」に整理できることです。AIの歴史から、ディープラーニングの仕組み(ニューラルネットワークなど)、最新の技術動向まで、G検定のシラバス(試験範囲)に沿って学ぶことで、AIの全体像を明確に理解できます。「AIって何?」と聞かれたときに、自分の言葉で説明できるようになるでしょう。

メリット2:AIを「ビジネスで活用する」視点が養われる

G検定は単なる技術用語の暗記試験ではありません。「このAI技術を、どうやって自社のビジネスに応用できるか?」といった、ビジネス活用の視点を重視しています。また、AI活用に伴う法律や倫理問題も学ぶため、「AIを使ってはいけないこと」も理解できます。これは、将来どんな職種に就いても役立つ「AIリテラシー」そのものです。

メリット3:就職・転職で「AIリテラシー」をアピールできる

履歴書に「G検定 合格」と記載できることは、客観的なスキルの証明になります。特に、IT業界以外(金融、製造、マーケティングなど)の企業では、「AIを理解している人材」はまだ希少です。学生であれば就職活動で、社会人であれば転職や社内でのキャリアアップにおいて、学習意欲の高さとAIへの関心を具体的にアピールする材料となります。

メリット4:合格者コミュニティ「CDLE」に参加できる

G検定に合格すると、「CDLE(シードル)」という日本最大のAI人材コミュニティに参加する権利が得られます。ここでは、合格者同士での勉強会や、AIの最新情報を交換するイベントが活発に行われています。同じ志を持つ仲間と繋がれることは、学習を継続する上で大きな財産となるでしょう。

メリット5:AI学習のロードマップが明確になる

「AIを学びたい」と思っても、何から手をつければいいか迷ってしまいます。G検定の合格を「最初のゴール」に設定することで、学ぶべき内容が明確になります。G検定で基礎を固めた後、「次はE資格で実装を学ぶ」や「データ分析の勉強をする」など、次のステップアップにも繋げやすくなります。

G検定の難易度と合格率

「メリットはわかったけど、自分に合格できるか不安…」という方のために、G検定の難易度について解説します。

合格率の推移は約60〜70%

G検定の合格率は、毎回およそ60%〜70%前後で推移しています。

IT系の資格試験の中では、比較的高い合格率と言えます。受験資格に制限がなく、誰でも挑戦できることを考えると、しっかりと準備をすれば十分に合格を狙える試験です。

G検定は「難しくない」が「甘くはない」理由

合格率だけ見ると簡単そうに思えますが、注意が必要です。G検定が「甘くない」理由は、「試験範囲の広さ」と「問題数の多さ」にあります。

試験時間は120分で約220問。単純計算で1問あたり30秒ほどで解かなければなりません。試験中はネット検索も可能ですが、いちいち調べていては到底間に合いません。

幅広い分野の知識を事前にしっかりと暗記・理解し、「わからない問題だけを素早く調べる」戦略が求められます。一夜漬けで合格できるような簡単な試験ではない、と認識しておきましょう。

文系・IT未経験者でも合格できる?

結論から言うと、全く問題なく合格できます。 G検定はAIを「使う側」の試験であり、数学の難しい計算やプログラミングの実装スキルは問われません。

実際に、合格者の多くは非エンジニア職のビジネスパーソンや文系の学生です。大切なのは「IT経験」よりも「AI分野への興味」と「試験範囲を網羅的に学習する意欲」です。初心者向けのわかりやすい参考書や講座も多いため、安心して挑戦してください。

G検定合格に必要な勉強時間の目安

では、合格するにはどのくらい勉強すれば良いのでしょうか。

初心者の目安は30〜40時間

AIの知識がゼロの初学者の場合、一般的に30時間〜40時間程度の勉強時間が必要とされています。

- 1日に1時間勉強する場合:約1ヶ月

- 週末にまとめて勉強する場合(土日に各4時間):約4〜5週間

もちろん、IT分野の知識がすでにある方なら、より短い時間(10〜20時間程度)で合格するケースもあります。自分のスケジュールに合わせて、試験日から逆算して学習計画を立てることが大切です。

効率よく学ぶための学習ステップ

初心者の方が最短で合格を目指すための王道ステップは以下の通りです。

- 公式テキスト(または市販の参考書)を1周読む: まずは全体像を掴みます。

- 問題集を解く: G検定は出題傾向が似ているため、問題演習が非常に重要です。

- 間違えた箇所を復習: 問題集で間違えた分野を、テキストに戻って徹底的に理解します。

- 模擬試験を受ける: 本番同様の時間配分で、時間内に解き終わる練習をします。

このサイクルを繰り返すことが、合格への一番の近道です。

G検定に関するよくある質問(Q&A)

最後に、G検定に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 独学でも合格できますか?

A. 独学でも十分に合格可能です。 G検定は、良質な参考書や問題集が市販されています。特に公式テキストと公式問題集は信頼性が高いため、これらをしっかりやり込めば合格レベルに達することができます。

ただし、「一人ではモチベーションが続かない」「最短で効率よく学びたい」という方は、オンライン講座の活用もおすすめです。

Q2. G検定は「意味ない」と聞いたのですが…

A. 「どう活かすか」次第です。 G検定は国家資格ではないため、これさえあれば「就職・転職が確約される」というものではありません。これが「意味ない」と言われる理由かもしれません。

しかし、本記事で紹介した通り、AIの体系的な知識が身につき、ビジネス活用の視点が養われるメリットは非常に大きいです。重要なのは、G検定の知識を「土台」として、実際の仕事や次の学習にどう活かしていくかです。AI時代を生き抜くための「共通言語」を学ぶ、価値ある試験だと私たちは考えています。

まとめ:G検定はAI学習のスタートラインに最適

今回は、G検定の概要からメリット、難易度、勉強時間までを網羅的に解説しました。

G検定のポイント

- AIを「使う側(ジェネラリスト)」向けの試験

- メリット:体系的な知識、ビジネス視点、キャリアへのアピール

- 難易度:合格率は60〜70%だが、試験範囲が広く問題数が多い

- 勉強時間:初心者は30〜40時間が目安

G検定は、AIという急速に進化する分野の「今、知っておくべき基礎」が詰まった、コストパフォーマンスの非常に高い資格です。

「AIの勉強、何から始めよう?」と迷っているなら、まずはG検定の合格を目標に設定してみませんか? G検定は、あなたのキャリアにとって強力な武器となるAIリテラシーを身につける、最適なスタートラインです。

G検定合格への決意が固まったら、次はこちらの記事で「具体的な学習方法」を見ていきましょう。

コメント